Blockchain Kaigi 2022 (BCK22)

スコープ

国際ワークショップ「ブロックチェーン会議」は、ブロックチェーンとその応用に関して、フィンテック、暗号資産、ブロックチェーンに関連する分野で活躍する様々な科学技術コミュニティの研究者や実務家が一堂に会することを目的とします。

国際ワークショップ「ブロックチェーン会議」は、ブロックチェーンとその応用に関して、フィンテック、暗号資産、ブロックチェーンに関連する分野で活躍する様々な科学技術コミュニティの研究者や実務家が一堂に会することを目的とします。

2021年2月17日、18日に京都大学で開催した国際ワークショップ「Blockchain in Kyoto 2021(BCK21)」は、世界中から200名以上の参加者を集め、成功裏に幕を閉じました。その第2弾として、2022年8月4日~5日に東北大学(仙台市)で国際ワークショップ「BCK22: Blockchain Kaigi 2022」を開催することになりました。

ブロックチェーン全般に関する理論的および/または応用的な研究をご発表ください。

この国際会議のトピックは以下のとおりですが、これらに限定しません。

- 暗号資産、暗号通貨

- ブロックチェーン技術、暗号技術/数理

- B2BおよびB2Cソリューション

- 法制度や規制の問題

- 異常検知、サイバーセキュリティ

- デジタル資産市場、中央銀行デジタル通貨CBDC

- クレジットネットワーク、スマートコントラクト

- エネルギー、環境問題への応用

- 金融包摂、送金、デジタルID

- イノベーション政策

- ネットワーク科学、グラフ理論、ハイパーグラフ

開催日

2022年8月4日(木)から5日(金)

開催場所

ハイブリッド会議です。ご希望の方は、下記の会場にお越しください。また、オンラインでの発表やディスカッションも歓迎します。

東北大学 知の館

参加登録・講演申込

こちらからお申込みください:受付は終了しました

重要な日程

- 一般講演者の講演概要受付締切:2022年6月30日(木)概要申込は締め切りました。

- 講演受理の通知:2022年7月11日(月)

- 事前登録(講演概要提出なし)締切:2022年7月31日(日)

ただし、当日の登録も受け付けます。その場合にはZoom URLを登録時にメールします。

注意:当日お昼(12時)までに登録してください。 - いずれの場合も参加登録料は不要です。

プログラム

プロシーディングス

組織委員

- 池田 裕一(京都大学)

- 初田 哲男(理化学研究所 数理創造プログラム)

- 青山 秀明(京都大学)

- 藤原 義久(兵庫県立大学)

- 日高義将(高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所)

- 吉川 絵美(Ripple Labs Inc.)

基調講演・招待講演者プロフィール

-

基調講演

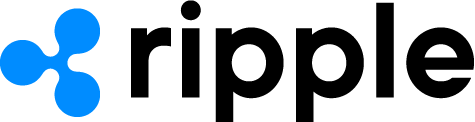

- ヴィタリック・ブテリン(Ethereumの共同設立者)

-

Vitalik Buterin氏は、イーサリアムの共同創設者であり、イーサリアム財団の研究者、そして起業家でもあります。

Vitalik Buterin氏は、イーサリアムの共同創設者であり、イーサリアム財団の研究者、そして起業家でもあります。

2013年にイーサリアムを形成するアイデアをまとめたホワイトペーパーを発表し、2011年にはビットコインマガジンを共同設立しました。愛犬家です。 - ディビット・シュワルツ (CTO, Ripple, USA)

-

David Schwartz 氏はリップル社の最高技術責任者(CTO)です。XRP Ledger のオリジナルアーキテクトの一人です。リップル社に入社する以前は、サンタクララのソフトウェア開発会社 WebMaster Incorporated で最高技術責任者を務めていました。Schwartz 氏は CNN や国家安全保障局(NSA)などの組織向けに、暗号化されたクラウドストレージやエンタープライズメッセージングシステムを開発しました。JoelKatzの名で知られており、デジタル通貨コミュニティで尊敬を集めています。

David Schwartz 氏はリップル社の最高技術責任者(CTO)です。XRP Ledger のオリジナルアーキテクトの一人です。リップル社に入社する以前は、サンタクララのソフトウェア開発会社 WebMaster Incorporated で最高技術責任者を務めていました。Schwartz 氏は CNN や国家安全保障局(NSA)などの組織向けに、暗号化されたクラウドストレージやエンタープライズメッセージングシステムを開発しました。JoelKatzの名で知られており、デジタル通貨コミュニティで尊敬を集めています。

-

招待講演(日本語セッション)

- 山下 真一

-

株式会社NTTデータ 技術革新統括本部 技術開発本部 コンピテンシセンタ課長

講演タイトル:社会課題解決に向けて歩んでいるブロックチェーンの現在

NTTデータにて先進技術の技術開発や評価、ビジネス適用に従事。

NTTデータにて先進技術の技術開発や評価、ビジネス適用に従事。

オープンソースプラットフォームやビッグデータなど先進技術を安定運用できるよう活動。

2016年よりブロックチェーン関連の活動を開始。NTTデータ内のブロックチェーン推進体制を立ち上げ、グローバルでの新たなビジネスの創出に向け、世界中の仲間と共に活動中。 - 藤本 守

-

SBIホールディングス株式会社 執行役員 ブロックチェーン推進室長

SBI R3 Japan株式会社 代表取締役CEO

SBI金融経済研究所株式会社 取締役Fintech研究会主幹講演タイトル:金融から非金融分野へと広がるブロックチェーンの実用化

東京工業大学工学部卒業、同大学大学院理工学研究科修士課程修了。

東京工業大学工学部卒業、同大学大学院理工学研究科修士課程修了。

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)において国内外の金融機関(銀行、証券、信託等)に対する様々なコンサルティング業務に従事。2000年 金融システムベンチャーを共同創業、証券会社向けにインターネット取引システムおよびバックオフィスシステムを開発し提供。2007年 同社がSBIグループ傘下に入り、SBIグループ海外拠点における複数の金融事業立ち上げ(合弁会社によるインターネット金融事業参入等)に参画。

2016年 SBIホールディングスにブロックチェーン推進室が設置され室長に就任、SBIグループにおける複数のブロックチェーン関連事業立ち上げに従事。2019年 米R3社との合弁会社SBI R3 Japanが設立され、代表取締役CEOに就任。2021年 SBI金融経済研究所が設立され、取締役Fintech研究会主幹に就任。 - 山根 圭輔

-

アクセンチュア株式会社 テクノロジーコンサルティング本部

インテリジェント・ソフトウェアエンジニアリング・サービス日本統括マネジング・ディレクター講演タイトル:メタバースコンティニュアムとWeb3の未来

エンタープライズ・アジャイルで、DXを実現するSCRUMチーム集団や、DevOpsやCloud、AI、RPA、Testing Automation等のNEW-IT専門家集団を集めた、テクノロジーアーキテクトグループ(約2000名)の統括。

エンタープライズ・アジャイルで、DXを実現するSCRUMチーム集団や、DevOpsやCloud、AI、RPA、Testing Automation等のNEW-IT専門家集団を集めた、テクノロジーアーキテクトグループ(約2000名)の統括。

主に金融業界でのSI開発やシステム刷新/合併・統合等の大規模プログラムにおけるプロジェクト・マネジメント分野を担当してきた。

分野は1,000億円規模の大規模プログラムの推進リードから、アジャイル開発におけるSCRUMマスターまで幅広く担当する。

-

招待講演(アルファベット順)

- ドリット・アビブ

-

ペンシルバニア大学 スチュアート・ワイツマン・スクール・オブ・デザイン 助教

講演タイトル:ブロックチェーンとセンサーネットワークによる持続可能性の促進

Dorit Aviv博士は、ペンシルバニア大学ワイツマンデザインスクールの助教で、エネルギーとエコロジーに焦点を当てた学際的研究室であるサーマルアーキテクチャラボを主催しています。このラボでは,エネルギーと環境のモニタリングのために、IoTセンサーをブロックチェーンネットワークに接続する研究を行っています。

Dorit Aviv博士は、ペンシルバニア大学ワイツマンデザインスクールの助教で、エネルギーとエコロジーに焦点を当てた学際的研究室であるサーマルアーキテクチャラボを主催しています。このラボでは,エネルギーと環境のモニタリングのために、IoTセンサーをブロックチェーンネットワークに接続する研究を行っています。

このネットワークにより、ユーザーのエネルギー消費量と環境パフォーマンスを個人レベルの測定を可能となりました。2020年にHolcim Award for Sustainable Design and Constructionを受賞し,現在のプロジェクトでは、砂漠気候用の蒸発・放射冷却複合プロトタイプ、高温多湿気候用の放射冷却の開発、室内環境品質の制御・評価技術にも取り組んでいます。マイクロソフト、米国国立科学財団、タイズ財団からの助成金を得ています。プリンストン大学で建築工学の博士号を取得しました。 - 別所 昌樹

-

日本銀行 決済機構局参事役 FinTechセンター長

講演タイトル:中央銀行デジタル通貨:動機、技術と政策上の考慮

1994年日本銀行入行。フランクフルト事務所、金融機構局、国際局、政策委員会室、金融研究所制度基盤研究課長、ロンドン事務所などを経て、2021年9月から決済機構局FinTechセンター長。技術革新のもとでの金融システムの構造変化や、金融市場インフラに活用しうる新たな技術に関する各種リサーチプロジェクトに主導するとともに、「主要中央銀行による中央銀行デジタル通貨の活用可能性を評価するためのグループ」をはじめとするデジタル通貨、FinTech関係のフォーラムに多数参加。京都大学法学部卒(1994年)、米国ヴァージニア大学法科大学院修了(1999年)。米国ニューヨーク州弁護士。

1994年日本銀行入行。フランクフルト事務所、金融機構局、国際局、政策委員会室、金融研究所制度基盤研究課長、ロンドン事務所などを経て、2021年9月から決済機構局FinTechセンター長。技術革新のもとでの金融システムの構造変化や、金融市場インフラに活用しうる新たな技術に関する各種リサーチプロジェクトに主導するとともに、「主要中央銀行による中央銀行デジタル通貨の活用可能性を評価するためのグループ」をはじめとするデジタル通貨、FinTech関係のフォーラムに多数参加。京都大学法学部卒(1994年)、米国ヴァージニア大学法科大学院修了(1999年)。米国ニューヨーク州弁護士。 - ジネストラ・ビアンコーニ

-

ロンドン大学クイーン・メアリー校 数理科学科応用数学 教授

講演タイトル:高次のネットワーク:トポロジーとダイナミクス

ジネストラ・ビアンコーニ教授はロンドン大学クイーン・メアリー校数理科学科の応用数学教授で、アラン・チューリング研究所のフェローです。現在、JPhys Complexity のチーフエディター、PloSOne、Scientific Reports、Entropy のエディターを務めています。2020年に NetSci Society から Network Science Fellowshipsを授与されました。またネットワーク科学者、数理物理学者であり、統計力学、ネットワーク理論、多層ネットワーク、高次ネットワーク、特に複雑ネットワークにおけるボーズ-アインシュタイン凝縮に関する研究で知られています。

ジネストラ・ビアンコーニ教授はロンドン大学クイーン・メアリー校数理科学科の応用数学教授で、アラン・チューリング研究所のフェローです。現在、JPhys Complexity のチーフエディター、PloSOne、Scientific Reports、Entropy のエディターを務めています。2020年に NetSci Society から Network Science Fellowshipsを授与されました。またネットワーク科学者、数理物理学者であり、統計力学、ネットワーク理論、多層ネットワーク、高次ネットワーク、特に複雑ネットワークにおけるボーズ-アインシュタイン凝縮に関する研究で知られています。

著書に「Multilayer Networks: Structure and Function」(オックスフォード大学出版局)、「Higher-order networks:An introduction to Simplicial Complexes」(ケンブリッジ大学出版局)があります。 - アニケット・ケイト

-

Supra Oracles 社 最高研究責任者

講演タイトル:分散型IOweYouクレジットネットワーク:可能性と課題

アニケット・ケイト教授は、パデュー大学コンピューターサイエンス学部の准教授です。

アニケット・ケイト教授は、パデュー大学コンピューターサイエンス学部の准教授です。

応用暗号技術者であり、プライバシー研究者でもあります。

応用暗号技術、分散コンピューティング、データ駆動型分析に基づき、分散環境におけるセキュリティやプライバシーの問題を解決するための研究を行っています。

現在、 パデュー 大学を離れて、Supra Oracles 社 (ブロックチェーンスタートアップ企業) の最高研究責任者を務めています。

現在のプロジェクトは、ブロックチェーンとブロックチェーン間通信のためのスケーラブルなソリューションの開発に取り組んでいます。 - 増田 直紀

-

ニューヨーク州立大学バッファロー校 数学科 教授

講演タイトル:状態遷移ダイナミクスで見るテンポラル・ネットワーク・データ:再帰性と埋め込み

2002年東京大学大学院工学系研究科計数工学専攻博士号。2006年から東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻講師。2008年から同准教授。2014年からブリストル大学 Department of Engineering Mathematics 上級講師。2019年から同准教授。同年からニューヨーク州立大学バッファロー校数学科准教授。2021年から教授。並行して、2018年から2021年まで大連理工大学(中国)訪問教授。2020年から2023年3月まで早稲田大学准教授・教授(任期付き)。専門分野はネットワーク科学、数理生物学。著書に、『複雑ネットワーク』(今野紀雄氏と共著,近代科学社)、『私たちはどうつながっているのか』(中公新書)、『海外で研究者になる』(中公新書)など。

2002年東京大学大学院工学系研究科計数工学専攻博士号。2006年から東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻講師。2008年から同准教授。2014年からブリストル大学 Department of Engineering Mathematics 上級講師。2019年から同准教授。同年からニューヨーク州立大学バッファロー校数学科准教授。2021年から教授。並行して、2018年から2021年まで大連理工大学(中国)訪問教授。2020年から2023年3月まで早稲田大学准教授・教授(任期付き)。専門分野はネットワーク科学、数理生物学。著書に、『複雑ネットワーク』(今野紀雄氏と共著,近代科学社)、『私たちはどうつながっているのか』(中公新書)、『海外で研究者になる』(中公新書)など。 - 岡田 仁志

-

国立情報学研究所 情報社会相関研究系 准教授

講演タイトル:Decentralized Autonomous Organization の構造特性と制度課題に関する研究の諸相(仮)

東京大学法学部第一類および第二類卒業。大阪大学大学院国際公共政策研究科博士後期課程中退。博士(国際公共政策)。同研究科個人金融サービス寄附講座助手を経て、2000年から国立情報学研究所助教授。2007年より現職。総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻准教授(併任)。

東京大学法学部第一類および第二類卒業。大阪大学大学院国際公共政策研究科博士後期課程中退。博士(国際公共政策)。同研究科個人金融サービス寄附講座助手を経て、2000年から国立情報学研究所助教授。2007年より現職。総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻准教授(併任)。

IEEE SSIT Japan Chapter Chair、日本情報経営学会理事兼国際委員長を歴任。電子情報通信学会 技術と社会・倫理研究会顧問。ISO/TC307ブロックチェーンと電子分散台帳技術に係る専門委員会 国内審議委員会委員。主たる著書に『決定版 ビットコイン&ブロックチェーン』(東洋経済新報社)。

https://researchmap.jp/hokada?lang=ja - 白井 朋之

-

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所(IMI)教授

講演タイトル: パーシステントホモロジーとその応用

1996年に東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了。京都大学数理解析研究所特別研究員,

1996年に東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了。京都大学数理解析研究所特別研究員,

東京工業大学助手、金沢大学准教授、九州大学准教授・教授を経て、 2011年より現職。

研究テーマは、確率論・確率過程とその応用のさまざまな分野にわたっており、行列式・パーマネント点過程の基礎付け、ランダム解析関数、グラフ上のランダムウォークと離散スペクトル幾何、Ginibre点過程のワイヤレスネットワークへの応用、確率論的観点からのパーシステントホモロジーなど。2016年に日本数学会のJMSJ論文賞を受賞しました。日本数学会のジャーナル(JMSJ)および International Journal of Mathematics for Industryの編集委員などを務めています。 - クラウディオ・J・テッソーネ

-

UZHブロックチェーンセンター チューリッヒ大学 情報学部 教授

講演タイトル:“The Complexity of Blockchains: From macro-economic functioning to consensus”

クラウディオ・J・テッソーネ教授は、チューリッヒ大学(UZH)のブロックチェーン&分散型台帳技術グループを率いています。また、UZHブロックチェーンセンターの共同設立者であり、会長も務めています。

クラウディオ・J・テッソーネ教授は、チューリッヒ大学(UZH)のブロックチェーン&分散型台帳技術グループを率いています。また、UZHブロックチェーンセンターの共同設立者であり、会長も務めています。

ブロックチェーンを社会経済的複雑性のパラダイムとして研究しており、ミクロなエージェントの行動、インセンティブ、相互作用とその創発的特性を結びつけています。研究の主な柱は、コンセンサス分析とモデリング(実世界の状況で達成されるコンセンサスの質、インセンティブの効果、報酬分配の不平等効果)、暗号経済学(不平等、集中化、資産循環、買い占め)、大規模ブロックチェーン分析とフォレンジック、トークンベース経済の設計などです。